折り紙体験

C013

折り紙(Origmami)は、きれいな色や柄の描かれた四角い紙を折って、動物や植物、日本の行事や生活道具など、さまざまな形を作る、日本の伝統的な遊び・技術です。 折り紙は、基本的には道具は何も使わずに、紙と手だけで折ります。特に和紙を生かした作品には、美しく、芸術性の高いものもあります。

ハイライト

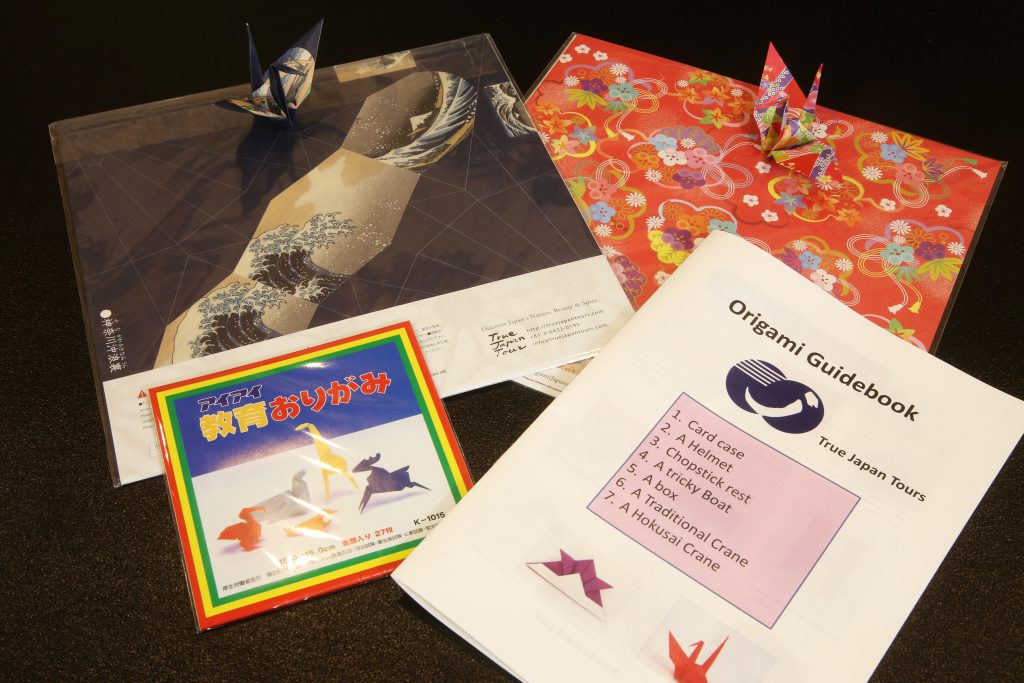

本体験では、以下の1から5の易しい作品を作って学び、6と7のやや難しい作品のスキルを学びます。伝統的な技法を踏まえつつ、最新の折り紙テクニックもご紹介します。

1.カードケース

2.かぶと

3.お箸置き、またはポチ袋

4.箱

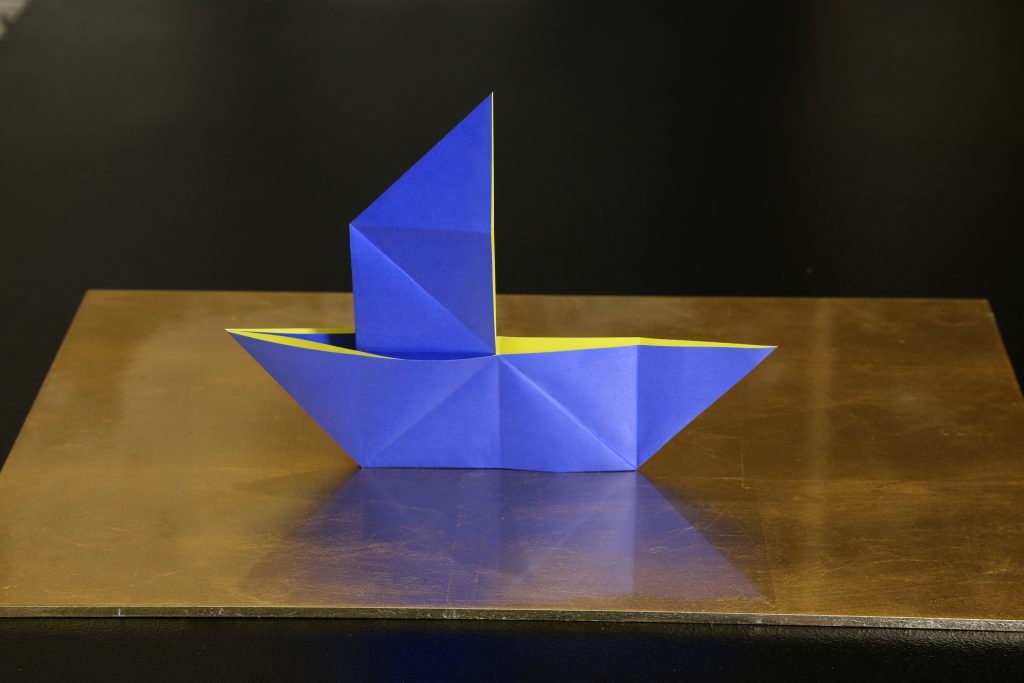

5.だまし船

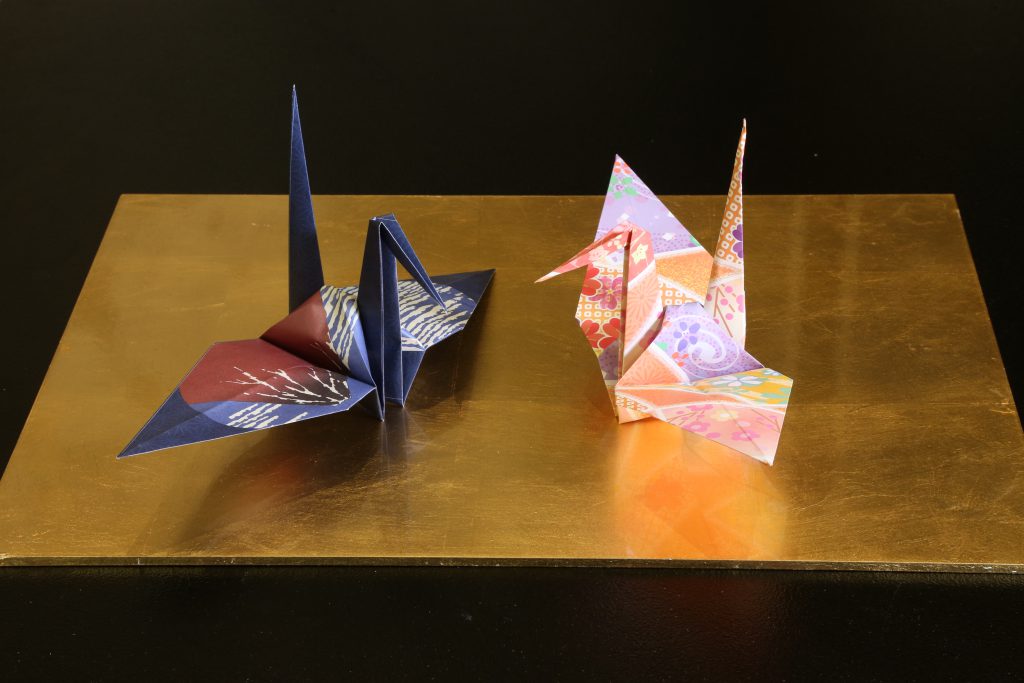

6.伝統鶴

7.北斎鶴

WHAT YOU CAN EXPECT

柄やサイズを使い分けて、1枚の折り紙で色々な物が出来ますが、人気の折り紙、「鶴」は、技術的に難しく、いきなり作ってもプロセスが理解できません。

本プログラムでは、最も簡単な作品カードケースから始まり、順次、レベルを高めます。

「かぶと」は、武士のかぶる戦いのための兜の形を作ります。大きな紙でも作るので、実際にかぶれるサイズの兜が出来ます。

昔から親しまれてきた折り方や、楽しく遊べる折り紙、実用的に使える折り紙など、多種多様です。英語が話せる講師から、直接学べて、日本文化に親しみます。

More info

日本の和紙は当初、大変貴重で神様への捧げ物を包むなどの神事に使われたり、正式な折り方で儀礼用として使われていました。

きれいな柄が描かれた千代紙は、京都の公家社会からはじまり、大変貴重品でした。

その後、木版刷りの普及により千代紙が沢山作られ、庶民にも広がりました。

儀式やお祝い事時に、礼法として紙を折って使われていた時代から、次第に、紙を折って色々な形を作る「折り紙」が生まれました。

折り紙の紋様には、植物、動物、おめでたい柄、浮世絵や歌舞伎などのアート、その時代に流行した柄など、あらゆるモチーフが使われています。

一枚の紙から何百種類もの作品が出来、その中には日本人の知恵や感性がたくさん込められています。また、家の中で親子で一緒に折ることによって、家族の絆を深める文化としても大切にされてきました。

また、現代においては、繊維が丈夫な和紙は、ファッションとしても使われ、小さく折りたためて、広げられる折り紙の技法は、人工衛星などの宇宙開発や、医学では人工血管など、幅広い分野で注目され、海外においても活用されています。

旅程

キャンセルポリシー

予約を取り消す場合、以下のキャンセル料が発生します。

(1)14日前から3日前まで:プログラム料金の20%

(2)2日前:プログラム料金の50%

(3)前日以降または無連絡不参加:プログラム料金の100%

※別途、送金手数料がかかります。

There are no reviews yet. Be the first one to write one.

ツアー料金(消費税抜き)

- 人数割料金

- 10,800円

- 催行時間

-

(1) 8:30~

(2) 10:30~

(3) 13:00~

- 所要時間

- 90分

- 実施場所・訪問地

-

東京タワーの北、徒歩1分の機械振興会館内のTJT洗心庵(地下2階B208)

- 最少催行人数

- 2 名

- 料金に含まれる内容

- ・英語による折り紙の指導説明

・15センチ角の折り紙 30枚

・30センチ角の特製折り紙12枚(浮世絵など特製デザイン)

・英語のテキスト

- 料金に含まれない内容

- ・機械振興会館以外で実施する場合の会場費、出張料金

- 申込みの際の諸注意NOTIFICATIONS

- ◆本プログラムについては、複数グループを合同で実施する場合があります。

◆プログラム実施中は、必ずガイドの指示に従って行動してください。ガイドの指示に従わないことによって発生した事故等について、弊社は一切の責任を負いません。

◆所要時間は目安の時間です。お客様の人数や実施状況により変化する場合がありますのでご了承ください。

◆文化体験プログラムに関しては、弊社指定の集合場所にお客様自身で来ていただきます。集合時間に間に合わないなどの事態に関しては、弊社営業時間(平日8:00〜17:00、土8:00〜10:00)内は、03-6432-0195まで、営業時間外は、事前に告知します電話番号までご連絡をお願いします。

土曜日午後、日曜日、祝日は正面玄関が施錠されておりますが、入口前でお待ちください。スタッフがお迎えに参ります。

◆宗教上の理由、身体その他のコンディション(疾病・アレルギー等)、又は、お子様等、年齢等の理由により特別な配慮を必要とする場合は、申し込みの時点で必ず予約フォ−ムの備考に記入をお願いします。事前の問合せなく購入されたプログラムについては、手配を保証できかねますのでご了承ください。

◆本プログラムの最少催行人数については着物体験以外は2名です(着物体験のみ1名)。

◆本プログラムの対応言語は英語です。英語以外の言語についても言語によって対応が可能です。予めinfo@truejapantours.comまで実施可否を問合せてください。

◆弊社営業時間は、平日8:00〜17:00、土8:00〜10:00です。営業時間外のお問合せは翌営業日の対応となりますので、ご了承ください。

◆本プログラムのお申込み期限は、実施日の5営業日前の午前10時(日本時間)です。お申込み期限を過ぎて申し込む場合は、必ず事前にinfo@truejapantours.comまで実施可否を問合せてください。

お申込み期限を過ぎて事前の問合せなく購入されたプログラムについては、手配を保証できかねますのでご了承ください。

> ◆その他ツア―に関しての質問など御座いましたらinfo@truejapantours.comまでお問合せください。

Stocker

ブックマーク

- ブックマークしたツアーはありません。